L.A.

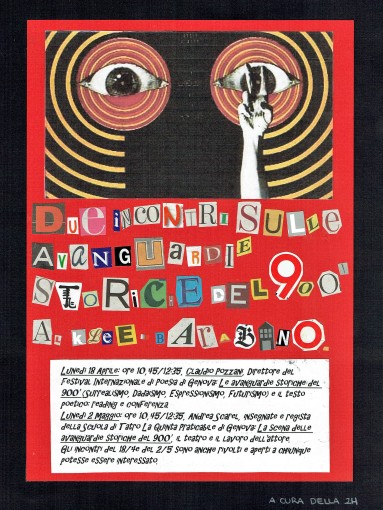

KLEE-BARABINO

Cl.

2H

LE

AVANGUARDIE STORICHE DEL '900

Simona Cabella

Con il

termine AVANGUARDIE STORICHE si indicano movimenti

artistico-culturali sviluppatisi in Europa dal '900 fino a gli anni

trenta circa; vengono definite cosi per distinguerle dalla

neoavanguardie nate dopo la seconda guerra mondiale.

Le

avanguardie rompono gli schemi artistici tradizionali, sono complesse

e dietro c'è molto studio e molta ricerca. Spesso non vengono

capite, perché viste superficialmente, mentre per comprenderle

bisogna analizzarle a fondo.

Nella

civiltà contemporanea è difficile proporre nuove avanguardie.

La tecnologia si è

rivelata, oltre ad un beneficio, anche un limite e la gente di oggi

ha una mentalità diversa da quella dei primi decenni del 900.

Bearice

D'Antonio

Tra

le avanguardie artistiche quella che sento più vicina ai miei gusti

è l’espressionismo. Amo i colori forti, contrastanti fra loro e

le pennellate cariche di colore che quasi creano dei solchi nella

tela. Mi piacciono i soggetti dell’espressionismo tedesco, ovvero

la gente comune, persino nella scelta di mostrare il lato, per così

dire, brutto delle persone e il fatto che l’arte venisse intesa

come strumento contro la propaganda politica nazista.

L’espressionismo è si un’evoluzione dell’impressionismo, ma

esso non accetta il fatto che la pittura debba essere piacevole alla

vista o debba essere verosimile, con colori tenui e soggetti allegri

e pieni di vita.

Anche

ai giorni nostri, forse con l'uso di caricature, il fare arte contro

la società e la politica è fattibile, globalmente parlando, e

probabilmente farei anch’io dei quadri di questo genere; però

dipingerei solo la società italiana, corrotta e decadente. Sì, mi

piacerebbe farlo, e forse lo farò se ne avrò l’occasione, ma

mischierei il colore del gruppo Fauves e i soggetti del gruppo Die

Bruche.

L’espressionismo

è espressione dell’artista in tutti i campi artistici: l’artista

deve essere libero di fare arte ma può arrivare al punto in cui

rappresenta una minaccia per la società e per il potere. Difatti in

Germania, nel periodo nazista, ad alcuni artisti fu impedito il

continuare a produrre la loro arte e altri furono obbligati ad

emigrare negli Stati Uniti. Anche oggi si possono ripresentare questi

problemi, ma comunque in Italia non molti hanno fatto qualcosa di

concreto. Comunque credo che nel nostro paese difficilmente potrà

avvenire una rivoluzione di tipo avanguardistico, perché le

avanguardie, fondamentalmente, sono contro i modelli tradizionali e

il nostro è un paese prevalentemente tradizionalista.

Sara

Ferrari

Nel

ventunesimo secolo ormai non si avverte più l'influenza delle

avanguardie storiche, gli importanti movimenti artistici che

caratterizzarono i primi decenni del ‘900 e che produssero idee e

proteste contro la società borghese che deteneva il potere in quel

periodo.

Infatti con

l’avanzare degli anni, la classe borghese ha riacquistato il potere

che prima, in parte, era stato messo in crisi.

Oltretutto

i metodi per divulgare le notizie e la cultura sono cambiati e queste

vengono manipolate secondo gli interessi dei governi.

Riproporre

un modello di protesta simile a quello delle avanguardie dei primi

decenni del '900 sarebbe praticamente impossibile nei nostri tempi.

Il

progresso portato dalle nuove tecnologie ha fatto in modo di imporre,

oltre ad una idealizzazione della società dei consumi, anche dei

canoni che dobbiamo seguire per permetterci di vivere

tranquillamente.

Per

far si che tutti si limitino a vivere senza idee proprie e sotto

l’influenza delle multinazionali, è necessario, infatti,

“insegnare”, fin dai primi giorni di vita, alle persone ad

uniformarsi e a opporsi ad ogni tipo di innovazione che andrebbe

contro i canoni preimposti dalla società, escludendo tutte quelle

persone con idee diverse dal “comune”.

Quindi

divulgare un pensiero rivoluzionario verrebbe considerato da molti

come minaccia e verrebbe impedito immediatamente.

Ormai

le persone non sono più abituate a pensare e hanno bisogno di un

modello da seguire.

Forse

potrebbe essere più efficace creare un movimento di pensiero guidato

in anonimato sia da adulti che da giovani che creino arte seguendo

modelli ispirati all’impressionismo.

Infatti

può essere molto efficace creare arte sulla base di soggetti, anche

astratti, e immagini che rimandano emozioni, piuttosto che in base a

testi o manifesti scritti, soprattutto perché, per quanto possa

garantirci il governo che ogni uomo è libero di pensare e scrivere

quello che più gli aggrada, ogni testo, se viene ritenuto

pericoloso, verrà facilmente censurato.

Benché

le avanguardie presentino stili diversi come il dadaismo e il

surrealismo, secondo me per rendere un movimento artistico efficace

bisognerebbe seguire appunto le idee dell’impressionismo.

Esso

infatti, derivando dal romanticismo, è un movimento caratterizzato

dai sentimenti; considerando che le persone ormai hanno una mentalità

chiusa per quanto riguarda formulare dei pensieri diversi

dall’ordinario, esse tendono a reagire a ogni modello che trasmetta

emozioni e sensazioni forti.

Per

arrivare ad una rivoluzione mentale di massa quindi sarebbe forse

meglio iniziare appunto con l’arte rappresentata in modo semplice,

ma che dia all’osservatore emozioni immediate e anche che susciti

un senso di mistero, così da portare l’osservatore a cercare una

vera spiegazione all’opera in un modo che lo induca a guardare

dentro se stesso.

Così,

oltre ad attirare l’attenzione e suscitare emozioni, questo

movimento potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento e far sì

che la società si rivolti contro il potere oppressivo per diventare

una comunità di persone coi propri pensieri.

Federica

Marinelli

Se i

concetti che sono stati alla base delle avanguardie storiche fossero

riproposti nella civiltà di oggi, secondo me non avrebbero un grande

impatto. La società dei nostri giorni, per la maggior parte, ha

imparato ad assorbire tutto ciò che è alternativo e che va contro a

qualcosa. Nel campo dell'arte ormai più nulla è considerato

“strano”, ma allo stesso tempo le persone non sanno soffermarsi

sull'analisi e sul significato dei particolari. Come succedeva anche

nel novecento, spesso le persone non sanno o non vogliono andare

oltre alle apparenze, non raggiungono il nocciolo e si fermano a ciò

che si nota al primo impatto.

Le

avanguardie storiche invece chiedono un lavoro di concentrazione per

essere comprese.

Anche

nel contesto contemporaneo le avanguardie vengono capite solo da

gruppi ristretti, mentre il resto della società si sofferma alle

apparenze, magari inizialmente le critica, ma alla fine le considera

come tanti altri movimenti e pensieri alternativi che che si

aggiungono alla infinita e indistinta diversità che già esiste.

Tutti i

movimenti, i pensieri, che un tempo venivano criticati, sono stati

assorbiti dalla società e con il passare del tempo avere idee

diverse è diventato quasi una moda.

Dire di

credere in qualcosa per risultare diversi è un modo per venire

accettati e apprezzati ma, come ho già detto prima, spesso ci si

ferma alla superficialità e quindi la maggior parte delle persone

non sa veramente cosa sia ciò in cui dice di credere.

Tra le

avanguardie storiche, due mi hanno interessata in maniera

particolare, il surrealismo ed il dadaismo.

Del

surrealismo mi affascina l'inconscio, il concentrarsi sul sogno e

l'allontanarsi da ciò che è logico. La realtà dei sogni è

complessa, ed è il fatto che si allontani del tutto da spiegazioni

razionali che mi piace.

Nell'arte

dei nostri giorni secondo me il surrealismo potrebbe riproporsi

ancora con successo; quest'arte si sofferma ad analizzare un mondo

complesso e apparentemente irragionevole e questo è l'aspetto più

interessante.

Il

Dadaismo invece è un arte che si concentra sull'umorismo in senso

provocatorio. Il nome viene da “dada” che è un suono che cerca

di ricordare le prime parole di un bambino. Gli artisti dadaisti

prendono in giro in modo umoristico gli altri al di là della logica.

La cosa che più mi colpisce è il significato ed il senso che si

trova dietro ad ogni poesia ed opera d'arte, che a primo impatto

possono sembrare infantili.

Mentre

il surrealismo si concentra sullo studio di concetti complessi, le

opere dadaiste appaiono quasi infantili e secondo me non verrebbero

accettate proprio perché in apparenza appaiono semplici e facili da

farsi per chiunque.

Gabriele

Teodosio

Sicuramente

tra tutte le avanguardie dei primi decenni del '900 quella che mi ha

appassionato di più è il dadaismo. Sono stato attratto da questa

corrente fin da subito.

A

dire il vero ero in cerca di una forma d’arte così irriverente,

satirica e che rifiutasse i preconcetti e quasi li deridesse. Quando

creo qualcosa di mio, con la mia fantasia, mi accorgo che questo

movimento è molto presente dentro me. Opere come “Fontana“ di

Duchamp, geniali e d’impatto, danno una scossa alle persone e le

fanno ragionare; è ovvio che un vespasiano rovesciato non è una

fontana, ma serve per provocare chi in un primo momento avrà un

rifiuto ma, dopo aver riflettuto, probabilmente ne capirà il

messaggio ironico nei confronti del concetto classico di arte. È

proprio questo il nocciolo della questione, il dadaismo fa pensare a

qualcosa che nella società moderna manca e che quindi serve per più

motivi: innanzitutto viviamo in una società frenetica e sempre

veloce, questo ci porta ad essere sempre e costantemente sotto

pressione e a prendere decisioni in fretta senza pensare; inoltre non

essendo più abituati a pensare non sappiamo nemmeno noi cosa ci

piace realmente, anche se nei social networks valutiamo la nostra

vita a seconda del mi piace e del non mi piace. L’arte oggi

potrebbe essere vivificata anche dal dadaismo che risveglierebbe la

creatività nel nostro mondo. Uno dei messaggi del dadaismo è

appunto quello di rompere gli schemi e dove, se non in Italia,

avremmo bisogno di una rivoluzione artistica per far capire che

l’arte in tutti i campi non è solo quella classica? Anche se nata

più di un secolo fa, questa avanguardia può funzionare ancora oggi.

Greta

Zappalà

Avanguardia

è sinonimo di opinione intellettuale, artistica e letteraria.

Gli

artisti dell'avanguardia sono i più estremisti, innovativi...

L'avanguardia

nei primi decenni del '900 si impone come movimento artistico: ne

sono esempi l'espressionismo, l'astrattismo, il futurismo, il

cubismo, il dadaismo e il surrealismo.

Gli

artisti di questi movimenti si proponevano il compito di andare

controcorrente e in modi diversi, di opporsi, provocare, criticare.

Charles

Baudelaire, già nel secolo precedente, potrebbe considerarsi uno dei

precursori delle avanguardie.

L'espressionismo

è il movimento artistico che preferisco in quanto rappresenta una

realtà più profonda, una realtà che viene più dall'animo. E'

un'ondata di creatività e ribellione. In pratica si '' sostituisce

'' l'occhio esterno con quello interno, dello spirito. Questo nuovo

linguaggio è ricco di contenuti sociali e di una realtà drammatica.

La realtà di quegli anni era la guerra. Gli artisti espressionisti,

inoltre, polemizzavano contro la società borghese, l'alienazione del

lavoro... Criticavano anche gli artisti che li avevano preceduti. La

cosa fondamentale, quando si dipingeva, era la comunicazione di un

qualcosa di diverso; era creare un rapporto profondo fra l'artista e

il mondo. Mi piace questo movimento perche' strano, originale.

Secondo me i principi dell'espressionismo potrebbero ancora risultare

scomodi, anche per la società contemporanea. Gli espressionisti

esprimono attraverso l'arte gli stati d'animo e mettono in risalto

le emozioni del pittore, attraverso l'uso dei colori in disarmonia

fra loro in modo da creare nervosismo, violenza. In molti casi, le

figure avevano un significato politico e sociale. Quindi c'è un

rapporto diretto fra scontro politico/sociale e arte. Io credo che

possa essere una buona idea riproporre questi principi. La gente si

scandalizzerebbe, ma sarebbe una spinta per la società, per cambiare

qualcosa, migliorare il mondo in modo alternativo e intelligente.

Garziano

Valeria

L’arte

è uno dei mezzi migliori per esprimere e trasmettere un’idea.

Il

concetto di avanguardia nel campo dell’arte può essere un mezzo

per protestare e per esporre le proprie idee e potrebbe venir

riproposto nella società dei nostri giorni come risposta ai politici

e alle loro concezioni opponendosi agli schemi tradizionali che ci

sono nella società, esprimendosi in modo diretto, stuzzicando

l’attenzione dell’osservatore, ma senza creare maggiore

confusione.

La

nostra società è basata sull’essere abiutuati ad avere sempre una

risposta immediata, sul non cercare cosa sarebbe meglio, ma solo ciò

che è facile da ottenere. Non si è abituati ad esprimere veramente

ciò che si pensa, ma è diffusa una grande superficialità. Perciò

il tipo di avanguardia che dovrebbe riproporsi in questa società

dovrebbe riuscire a scuotere le persone da queste condizioni e, in

modo diretto, dovrebbe mandare un messaggio di ritorno a ciò che è

veramente importante. Il concetto dovrebbe essere appunto diretto, ma

non superficiale o banale, in quanto scopo delle avanguardie è una

ricerca dei significati. Perciò si dovrebbe con forza catturare

l’attenzione di chi osserva, in questo modo l’osservatore sarebbe

attratto e presterebbe molta attenzione, di conseguenza il messaggio

arriverebbe chiaramente.

Tra

le avanguardie artistiche dei primi decenni del ‘900 quella che mi

intaressa di più è il dadaismo. Questo perché si basa molto

sull’ironia , sull’umorismo e, ovviamente, va contro ogni

consueta logica. Quello che mi attrae è il fatto che l’ironia,

invece che risultare una presa in giro, porta farsi delle domande e a

cercare di capire quale ideologia e quale pensiero si nasconde dietro

un’opera. Personalmente, invece che rimanere basita davanti a

un’opera dadaista, che è una reazione comune, rimango affascinata

dalle idee che hanno avuto quegli artisti. Penso che sia affascinante

capire ciò che ha portato alla realizzazione di qualcosa. Questa

avanguardia è quella che stravolge di più il senso comune, in

quanto elimina la logica tradizionale e ne crea una tutta propria.

I

principi dadaisti potrebbero rappresentare un riferimento nella

civiltà odierna siccome ancora adesso ci sono delle forme di arte

che si basano sull’ironia, anche se, secondo me, queste hanno per

lo più lo scopo di prendere in giro o di infastidire, invece che

creare una logica alternativa.

Aaike

Nicols

Le

Avanguardie storiche, nel passare degli anni, sono sempre andate

contro al senso comune o al normale modo di intendere l’arte.

Le

Avanguardie sono sempre state una forma di ribellione contro la

politica, il potere e la società.

L’arte

è stata usata come arama ed ha quasi sempre funzionato come tale.

Le

Avanguardie e l’ arte che c’è in esse sono quindi un metodo

rivoluzionario per ribellarsi.

Credo

che se oggi le Avanguardie storiche venissero riproposte nella

società per ribellarsi e rivoluzionare non tutti ne capirebbero il

senso. L’arte e tutto ciò che la riguarda viene ormai concepita

come “qualcosa di carino da vedere”, ciò richiama l’ assioma

di Andy Warhol “All is pretty” del 1968.

La

società sta diventando sempre più superficiale e non fa il minimo

sforzo per comprendere.

Le

Avanguardie e la loro importanza verrebbero sicuramente sottovalutate

o adirittura non considerate affatto a mio parere.

L’Avanguardia

che più mi interessa è il Dadaismo.

Il

Dadaismo è un movimento che nasce a Zurigo, in Svizzera, durante la

prima guerra Mondiale. Questa Avanguardia ha come principi

fondamentali prendersi gioco degli altri, provocare e andare contro

ogni logica.

Il

Dadaismo si ribellava contro ciò che è normale, ma lo faceva con

umorismo e sarcasmo. Ed è per questo che gli artisti che seguivano

questo movimento erano rispettosi e strani.

Il

Dada era quindi alla ricerca della libertà della fantasia.

Si

possono ritrovare questi aspetti nella poesia di Tristan Tzarà.

Nella poesia “per fare una poesia dadaista” l’ autore scrive

infatti che per fare una poesia bisogna semplicemente ritagliare le

parole da un giornale, porle in un sacchetto e mischiarle per poi

ricomporle in ordine casuale.

A

quel punto avremo ottenuto una poesia che rispecchia il nostro animo.

Il

poeta in questa poesia vuole provocare; lo fa però in modo pacato,

scherzoso ed ironico.

Usa

termini non troppo complicati per far capire bene il significato

della sua provocazione.

La

sua intenzione è porsi contro ai poeti; perché solitamente un poeta

mette nella propria poesia i suoi sentimenti e le sue riflessioni

avendo cura del modo in cui si esprime.

Tristan

Tzarà al contrario descrive la poesia come un processo quasi

meccanico, robotico e non calcolato, ovvero l’esatto opposto di ciò

che dovrebbe essere.

I

dadaisti non solo si dedicano alla poesia come scrittura, ma anche

all’arte visiva, usando materiali mai usati prima.

L’opera

di Duchamp chiamata “La Fontana” infatti vuole prendere in giro

la scultura e l’arte.

Quest’opera

non è altro che un urinatoio rovesciato con su scritto “Fontana”.

Se a quell’epoca avessimo messo un ricco borghese davanti ad un

opera del genere sarebbe probabilmente inorridito, o non la avrebbe

considerata con serietà.

I

Dadaisti usano quindi materiali molto comuni, quasi scontati.

L’arte

perde il suo significato, l’opera è un oggetto e basta, che non

propone alcun valore simbolico.

Tommaso

Rivella

Se

si provasse a proporre il concetto di avanguardia nella società

odierna, risulterebbe difficile che tale concetto catturi

l'attenzione e stupisca qualcuno. Il motivo sarebbe dato dal fatto

che la società è ormai sempre più disposta ad accettare e

assorbire ciò che è nuovo, la maggior parte delle volte,con totale

indifferenza.

Ormai,

grazie sopratutto ad internet e ai vari metodi di informazione

moderni, la gente è in grado di conoscere ed entrare in contatto con

ogni tipo di innovazione, ideologia ecc... e di conoscerne quasi ogni

aspetto. Di conseguenza, come già detto in precedenza, è difficile

riuscire a stupire una persona scuotendone la mente e mettendo in

crisi i suoi principi.

Ciò

non vuol dire che non esistano o non si possano creare avanguardie,

per esempio, una che mi viene in mente è la così detta “street

art”, la quale, si presenta in varie tipologie. Una di queste è

l'arte dei graffiti, che è una di quelle che stanno prendendo più

piede ultimamente. Severamente vietata nella maggior parte dei paesi

per via del fatto che viene espressa su muri, vagoni, ovunque insomma

e, di conseguenza, la ricca, buona e corretta società moderna non è

disposta a tollerarla e ritiene i writers dei delinquenti da fermare.

Tuttavia

anche questo tipo di avanguardia sta via via per essere assorbita dal

sistema, venendo publicizzata ed esposta come normali quadri in una

mostra. Specialmente negli ultimi tempi , nei quali questo fenomeno

si sta diffondendo sempre più, alcuni di questi artisti stanno

combattendo: cancellando, come è successo a Bologna, le proprie

opere in modo che nessuno le possa usarle per scopi per i quali non

sono state fatte.

Un'altro

metodo che potrebbe essere utilizzato per opporsi all'omologazione

nella società contemporanea potrebbe essere, semplicemente, l'essere

seri: è vero, può sembrare banale ma, pensandoci bene, se si guarda

la società dei consumi di adesso, questa tende a presentarsi come

una società allegra, piena di gioie e soddisfazioni, dove i problemi

non esistono e la gente si compiace di questa sensazione e vi si

adegua senza ragione diventando tutti burattini del potere.

Se

invece si analizza seriamente quello che ci circonda, si può

strappare questa maschera alla società e riuscire a contrastarla,

con una reale coscienza del motivo per cui lo si fa. L'andare

controcorrente non consiste semplicemente nel modo in cui ci

vestiamo o dal tipo di musica che si ascolta, ma anche da come la

nostra testa ragiona e da come noi ci comportiamo.

Tra

le avanguardie del secolo scorso, una mi ha particolarmente

interessato, ossia il dadaismo.

Mi

ha colpito sopratutto per il suo modo di rifiutare gli standard

artistici, e non solo tramite opere che andavano contro il modo

consueto di intendere l'arte stessa e la sua funzione nella società

novecentesca, ma anche mettendo in dubbio e stravolgendo ogni tipo di

convenzione sociale, enfatizzando la stravaganza e l'umorismo

passando attraverso i vari campi artistici fino a chiamare in causa

le ideologie politiche. Seguendo questo concetto, a mio parere si

potrebbe tutt'oggi conseguire la libertà creativa ed intellettuale,

riuscendo così a non essere burattini del potere.