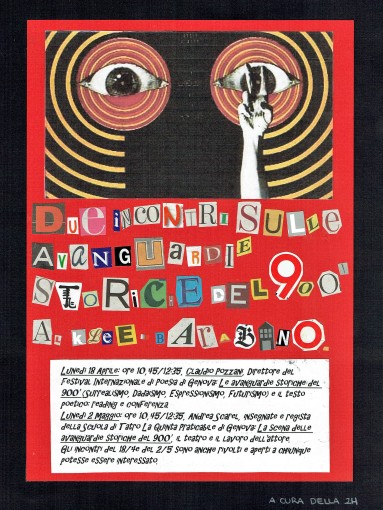

LICEO ARTISTICO STATALE KLEE BARABINO – GENOVA

a.s. 2015 / 2016

Cl. 2 H

Unità Didattica di Apprendimento

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900

Nel contesto dell’Unità didattica di apprendimento sulle avanguardie storiche del ‘900 sono stati organizzati con il coordinamento del Prof. Attilio Caffarena, tre incontri di approfondimento con esperti esterni:

il primo con Claudio Pozzani, Direttore del Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate” di Genova

il secondo con Andrea Scarel, docente e regista della Scuola di Teatro “La Quinta Praticabile” di Genova

La relativa locandina è stata realizzata dagli allievi della classe 2H.

Un terzo incontro è stato quello con Richard Rabensaat che ha illustrato agli allievi la storia e le attività del Centro d’arte di Teufelsberg che, nella Berlino dei nostri giorni, si propone come una delle realtà più all’avanguardia nel settore delle nuove tendenze in campo artistico.

LE CONFERENZE

Durante i lavori per l’Unità Didattica di Apprendimento tre esperti esterni hanno tenuto delle conferenze illustrando diverse esperienze nel campo artistico.

Claudio Pozzani, trattando del testo poetico, ha spiegato pensieri e stili diversi di scrittura in base a un ordine cronologico. Un’idea che mi ha particolarmente interessato è stata quando ha definito le avanguardie artistiche “recenti” per il fatto che, dal punto di vista cronologico, sono vicine ai nostri giorni rispetto ai canoni classici. Un altro momento che ha catturato la mia attenzione è stato quando si è messo personalmente a leggere le poesie delle avanguardie facendomi capire i canoni espressivi e la struttura delle diverse opere.

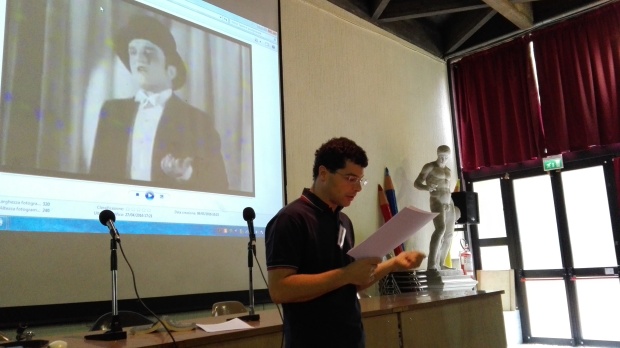

Il secondo incontro è stato con Andrea Scarel, il quale ha trattato del teatro e della messa in scena. Il suo intervento è stato molto chiaro e preciso ed è riuscito a coinvolgere noi studenti. Molto interessante è stato quando ha spiegato la teoria di Mejerchol’d e come questa ha ribaltato La Teoria del suo maestro Stanislavskij. Il suo ragionamento è che prima viene il corpo e poi la psicologia; questo metodo viene chiamato biomeccanica, è un esercizio per gli attori che si divide in tre momenti: intenzione, esecuzione fisica, reazione psichica. Un punto fondamentale che ha chiarito è che il teatro è finzione.

Il secondo incontro è stato con Andrea Scarel, il quale ha trattato del teatro e della messa in scena. Il suo intervento è stato molto chiaro e preciso ed è riuscito a coinvolgere noi studenti. Molto interessante è stato quando ha spiegato la teoria di Mejerchol’d e come questa ha ribaltato La Teoria del suo maestro Stanislavskij. Il suo ragionamento è che prima viene il corpo e poi la psicologia; questo metodo viene chiamato biomeccanica, è un esercizio per gli attori che si divide in tre momenti: intenzione, esecuzione fisica, reazione psichica. Un punto fondamentale che ha chiarito è che il teatro è finzione.

L’ultimo intervento è stato quello di Richard Rabensaat ed ha riguardato in particolare un centro d’arte rivolto ai giovani: il Centro di Teufelsberg che si trova a Berlino. E’ situato in una ex base spionistica americana costruita sopra a una montagna fatta con le macerie della seconda guerra mondiale. Il centro d’arte è stato in essa integrato e la ha trasformata attraverso il lavoro di artisti che operano in modi e con stili diversi.

Ryan Bisso.

Andrea Scarel: Il teatro e il lavoro dell’Attore al tempo delle avanguardie storiche.

Ho sempre trovato interessante il teatro, in particolare la sua storia e i suoi aspetti tecnici, dalla scenografia al trucco fino al linguaggio del corpo degli attori e agli studi svolti su di esso. Grazie all’intervento di Andrea Scarel ho potuto approfondire la storia del teatro durante il periodo delle avanguardie storiche, i suoi progressi tecnici e le idee rivoluzionarie che hanno portato sino al teatro dei giorni nostri. I punti che ho trovato maggiormente interessanti sono gli studi del linguaggio del corpo, la biomeccanica, l’adattamento del testo teatrale e la drammaturgia, le sue evoluzioni negli anni e il contraddittorio tra le diverse avanguardie storiche per quanto riguarda la recitazione. Il linguaggio del corpo adottato dagli attori di quel tempo poteva consistere nel rappresentare le emozioni attraverso le azioni con l’aiuto della psiche, per esempio, se un attore avesse dovuto interpretare una scena triste gli sarebbe stato utile immaginarsi o ricordarsi un avvenimento simile da lui vissuto per riuscire a vivere e ad interpretare la scena al meglio. Questo metodo è stato elaborato nei primi anni del ‘900 da Konstantin Stanislawskij.

Sara Ferrari

Tutti e tre gli interventi a cui abbiamo partecipato sono stati molto interessanti e coinvolgenti. Quello che mi ha colpito maggiormente è stato quello di Andrea Scarel che ci ha parlato del teatro e del lavoro della messa in scena agli inizi del 900; ci ha esposto i concetti in modo semplice, ma allo stesso tempo conciso e dettagliato. L’argomento che mi ha interessata di più è stato quello della biomeccanica, un metodo per il lavoro del’attore elaborato da Mejerchol’d nel 1922 secondo il quale era più importante il corpo e poi veniva la psicologia. La biomeccanica non è un modo di recitare, non è uno stile, è un allenamento per gli attori, un modo per arrivare alla recitazione; la musica veniva utilizzata per far trovare all’artista il proprio ritmo. Il lavoro della biomeccanica si articola in tre fasi: l’intenzione, cioè il controllo esterno della mente, l’esecuzione fisica e la reazione psichica; quindi l’attore raggiunge uno stato emotivo e attraverso di esso comunica gli spettatori un altro stato emotivo. E’ interessante il rapporto che si tende a sviluppare tra le varie parti del corpo, tra gli attori, tra gli attori e lo spazio, tra gli attori e il pubblico. Anche se Mejerchol’d non ci ha lasciato nessuna opera, sarebbe molto interessante poter assistere o partecipare a un’esibizione di quell’epoca o anche cercare di riprodurla. L’intervento di Andrea Scarel ci ha insegnato molto sul teatro e mi ha fatto capire cosa avviene prima di una messa in scena, ciò che prova un attore prima di entrare in scena e durante la rappresentazione. Inoltre ci ha fatto notare le differenze tra come era il lavoro del teatro agli inizi del ‘900 e come è svolto attualmente.

Benedetta Saletta

Richard Rabensaat: Teufelsberg, un centro d’arte nella Berlino dei nostri giorni.

Delle tre conferenze tenute nel corso del secondo quadrimestre, quella di Richard Rabensaat mi ha stimolato e coinvolto moltissimo. Ha parlato alla classe presentando, con il supporto di immagini fotografiche e video, il Centro d’arte di Teufelsberg, che si rivolge in particolare agli artisti delle giovani generazioni nella Berlino dei nostri giorni. E’ situato in un complesso di edifici alla base di una vecchia torre di controllo usata dagli americani durante la guerra fredda a Grunewald, una densa e rigogliosa foresta ad ovest di Berlino, sulla cima di una collina artificiale ottenuta dai resti dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il suo nome, in tedesco, significa “montagna del diavolo”. Sotto alla collina, nell’area dell’ex sezione britannica di Berlino Ovest, ci sono i resti di un istituto tecnico militare dei tempi del nazismo che non fu mai portato a termine. La costruzione della torre cominciò nell’ottobre del 1963 e i tentativi di di intercettare le comunicazioni dei paesi del Patto di Varsavia durarono per tutta la guerra fredda. Dopo la caduta del muro di Berlino la struttura passò in mano alle autorità tedesche e successivamente a proprietari diversi fino a diventare privata. Dell’ex stazione spionistica sono rimaste solo le strutture murarie ricoperte di graffiti che le conferiscono un’atmosfera unica nel suo genere, quasi magica. Nonostante le attuali iniziative che ne fanno un centro d’arte, il futuro di Teufelsberg è incerto; tra un po’ di anni questa area potrebbe essere considerata troppo pericolosa per essere visitata, tuttavia attualmente si sta lavorando per rimettere il sito in sicurezza e, tra i progetti, c’è la possibilità che diventi anche un museo. Nel corso della sua storia più recente, come già detto, essa è stata ed è ispirazione per moltissimi artisti contemporanei, come ad esempio Blu. Questo artista è italiano ed ha iniziato a farsi conoscere a partire dagli anni ’90 attraverso dei graffiti eseguiti a Bologna; in seguito è diventato famoso, ma tuttavia rimane coerentemente attacato all’arte di strada e all’idea di opera gratuita. A parer mio Teufelsberg dovrebbe essere fonte di interessamento per tutti i giovani, come luogo dove la loro creatività possa aver spazio e magari entrare in contatto con altre ideologie. Questo potrebbe stimolare in loro un senso critico che li aiuti a percepire le cose con occhio diverso.

Simone Valdetara

Ho trovato interessanti tutte e tre gli incontri, ma ho preferito quello con Richard Rabensaat che ha presentato il Centro d’arte Teufelsberg nella Berlino dei nostri giorni. Devo dire che l’idea di Teufelsberg mi attira molto e l’incontro mi ha convinto ad andarci il prima possibile. Mi ha incuriosito anche il fatto che in Germania, paese non troppo distante da noi, l’arte, soprattutto per i giovani, sia incoraggiata e compresa, mentre in Italia la street art, per esempio, viene ancora considerata soprattutto come vandalismo. Affascinante è anche il luogo dove è situato questo Centro: una vecchia base spionistica. Qua una cosa del genere sarebbe impensabile, dato che gli edifici abbandonati vengono, nella maggior parte dei casi, lasciati marcire.

Gabriele Teodosio

L’intervento di Richard Rabensaat è stato particolarmente coinvolgente in quanto ha rappresentato un invito a conoscere un centro d’arte rivolto ai giovani, quindi anche a noi. Il Centro di Teufelsberg a Berlino appare come una specie di “rifugio” per gli artisti, dove possono esternare a pieno la loro creatività. Mi sono sentita invogliata a visitare questo luogo: è un’esperienza che trovo valga la pena di fare. L’incontro oltretutto è stato tenuto in lingua inglese, un qualcosa di insolito e nuovo che mi è piaciuto molto; anche per questo motivo è stata un’esperienza interessante che rappresenta comunque un aiuto per lo studio di una lingua straniera. E’ stata un’esperienza che non avevo mai fatto, che ho trovato molto originale e che lascia il segno.

Elisa D’Andria